Que sont les SSP?

Comme indiqué plus haut, grâce aux projections climatiques de multiples trajectoires communes d’évolution socio-économique (SSP), les spécialistes qui utilisent des données sur le climat futur peuvent explorer les changements climatiques de tout un éventail d’avenirs très différents. Les SSP sont indispensables aux travaux sur les politiques et l’adaptation au climat pour deux grandes raisons.

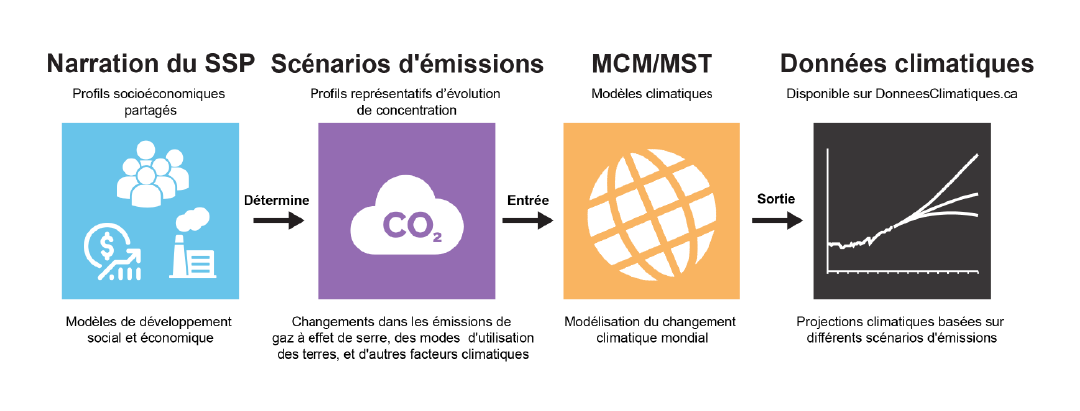

En premier lieu, elles décrivent les possibilités en matière de conditions socio-économiques, de changements d’utilisation des terres et d’autres facteurs climatiques anthropiques qui influencent les émissions de gaz à effet de serre, et donc le forçage radiatif. Le forçage radiatif est une façon de représenter la quantité d’énergie excédentaire bloquée dans le système climatique terrestre, due à la variation d’un facteur du changement climatique tel les concentrations de GES.

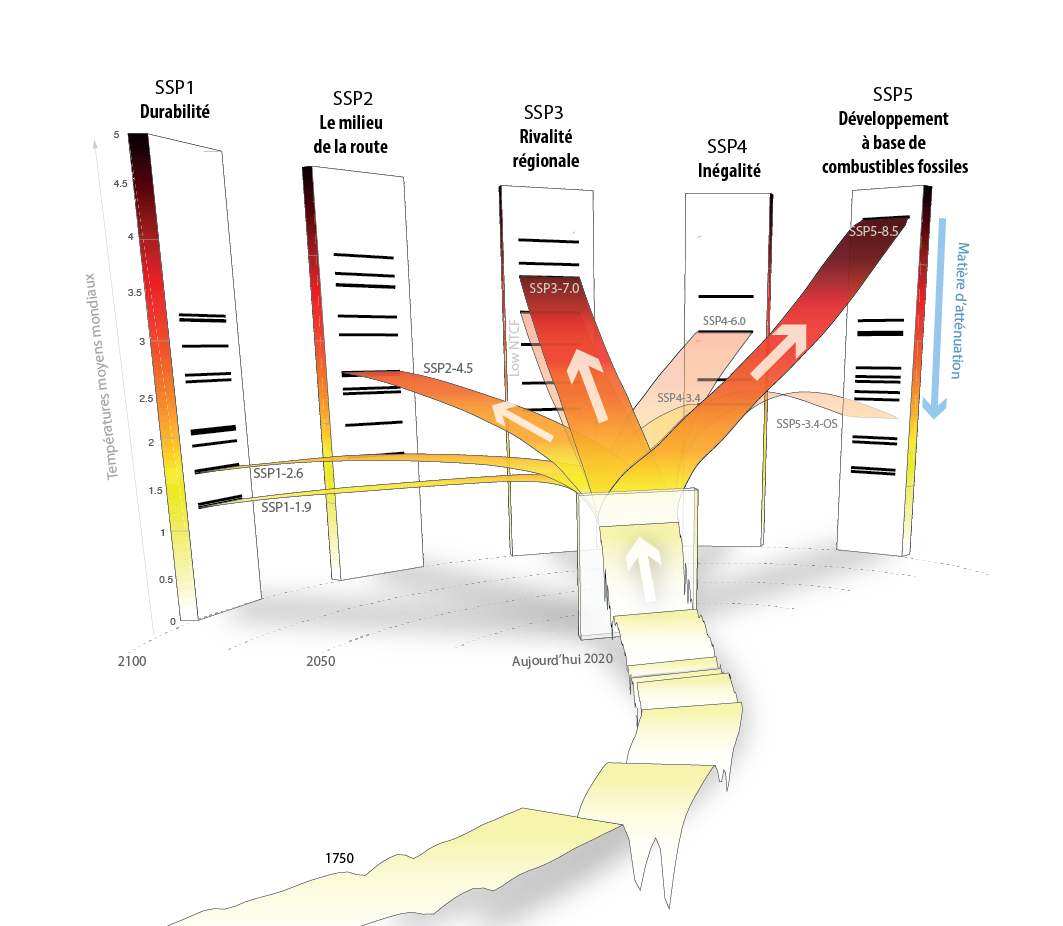

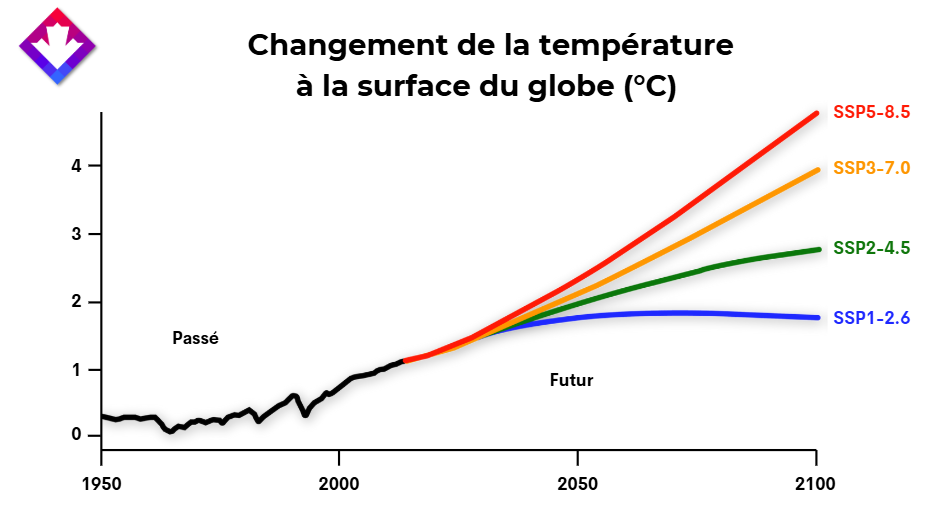

En second lieu, les SSP décrivent de manière normalisée les caractéristiques socio-économiques influant sur les émissions de gaz à effet de serre (et donc sur le forçage radiatif), illustrant les trajectoires sociétales liées aux différents niveaux de réchauffement. Qui plus est, il est possible d’« appliquer » des mesures d’atténuation potentielles à ces scénarios socio-économiques de référence pour évaluer leur efficacité quant à l’atteinte de certaines cibles, par exemple une « forte probabilité » de respecter les engagements pris au titre de l’Accord de Paris grâce à une limitation de la hausse de température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels (SSP1-1.9).

Des scénarios basés sur les SSP ont été utilisés dans le plus récent ensemble d’expériences de modélisation climatique, connu comme la sixième phase du Projet d’intercomparaison de modèles couplés, ou CMIP6. Les résultats de ces expériences ont formé une base pour l’évaluation des changements climatiques passés et futurs sous-tendant le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

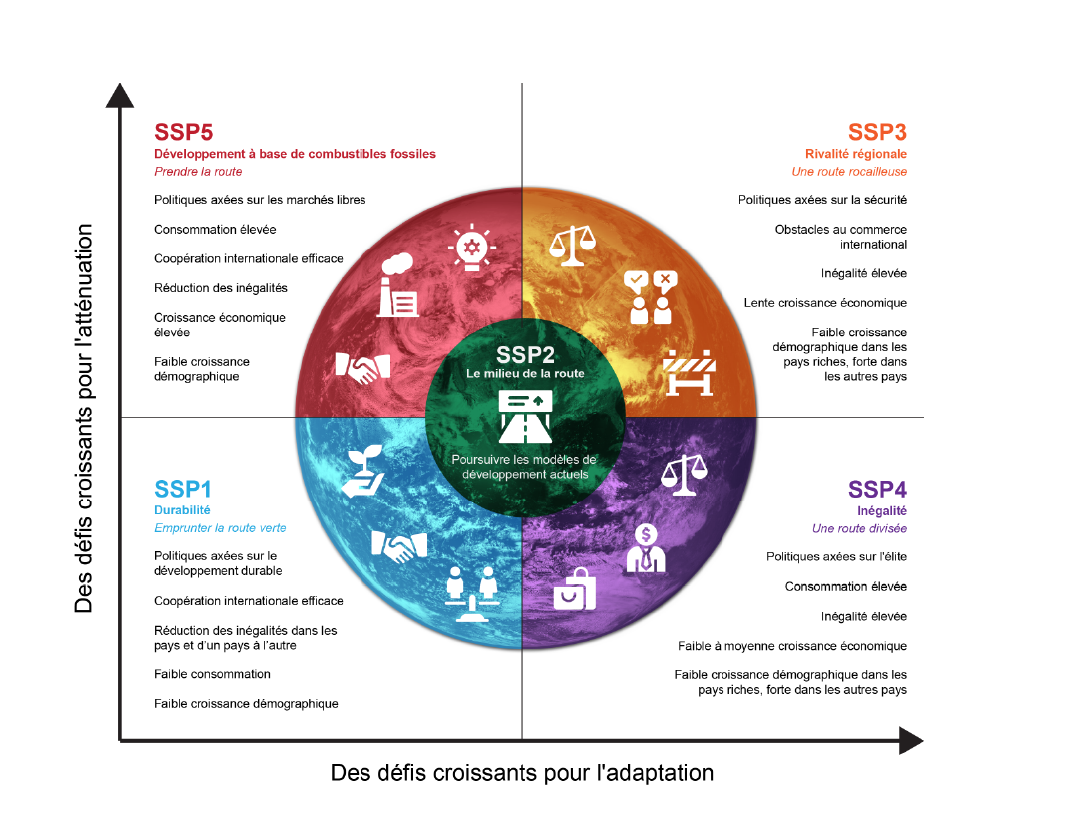

Les cinq « familles » de scénarios basés sur les SSP utilisés dans le CMIP6 peuvent être classées selon deux axes généraux : les défis en matière d’atténuation et les défis en matière d’adaptation (figure 1). La famille SSP1 (Durabilité) n’a que de faibles défis en matière d’atténuation et d’adaptation. Dans ces scénarios, les politiques s’axent sur le bien-être humain, les technologies d’énergie propre et la préservation de l’environnement naturel. À l’opposé, la famille SSP3 (Rivalité régionale) se caractérise par de grands défis en matière d’atténuation et d’adaptation. Dans ces scénarios, le nationalisme oriente les politiques et l’accent est mis sur les problèmes régionaux et locaux plutôt que mondiaux. Les autres SSP « remplissent le spectre » des avenirs possibles. La famille SSP4 (Inégalités) est définie par de grands défis en matière d’adaptation et de faibles défis en matière d’atténuation; la famille SSP5 (Développement par les énergies fossiles), par de grands défis en matière d’atténuation et de faibles défis en matière d’adaptation; et la famille SSP2 (À mi-chemin), par des défis moyens en matière d’atténuation et d’adaptation.

Les récits des SSP donnent une description générale des trajectoires de développement, par exemple, pour la SSP1 (durabilité), « le monde s’oriente progressivement, mais de manière généralisée, vers une trajectoire plus durable, … la consommation est orientée vers une faible croissance matérielle et une moindre intensité des ressources et de l’énergie »1. Les récits sont cohérents en ce sens qu’ils décrivent « les principales tendances socio-économiques, démographiques, technologiques, de mode de vie, politiques, institutionnelles et autres »1 de chaque trajectoire et qu’ils étayent la manière dont ces informations sont quantifiées. Chaque récit est accompagné d’informations quantitatives sur les principaux facteurs du scénario tels que la population, la croissance économique et l’urbanisation. Pour transformer ces récits en scénarios contenant des projections quantitatives de l’utilisation de l’énergie, de l’utilisation des sols et des émissions de gaz à effet de serre et d’aérosols, des modèles d’évaluation intégrée (MEI; voir encadré 1) sont nécessaires.