Introduction

L’industrie canadienne du sirop d’érable est profondément ancrée dans l’histoire et la tradition, remontant à des siècles, lorsque les peuples autochtones ont découvert le processus d’entaillage des érables pour en extraire la sève. Aujourd’hui, le Canada est le premier producteur mondial de sirop d’érable, contribuant à plus de 70 % de l’offre mondiale, la majorité provenant du Québec (89,9 %), du Nouveau-Brunswick (5,1 %), de l’Ontario (4,8 %) et de la Nouvelle-Écosse (moins de 1 %)[1]. La production de sirop d’érable est non seulement un moteur économique important pour le Canada – les exportations canadiennes de produits de l’érable s’élevant à 615 millions de dollars en 2023 – mais elle relie également des générations de producteurs et de consommateurs à travers le pays et le monde. À bien des égards, c’est une source de fierté nationale.

Cependant, les impacts des changements climatiques posent un défi croissant à la production de sirop d’érable, nécessitant une adaptation pour assurer la viabilité à long terme de l’industrie. Les changements de température et les variations des cycles saisonniers affectent l’écoulement de la sève, ce qui peut réduire les rendements et les retombées économiques. Des mesures proactives peuvent contribuer à préserver la valeur économique de l’industrie et son importance culturelle.

Les érables, et la sève qu’ils produisent, sont très sensibles au climat. La qualité et la quantité de sirop peuvent être affectées par de nombreux facteurs climatiques, notamment les températures hivernales froides, les cycles gel-dégel et le moment du dernier gel printanier. Dans cet article, nous expliquons comment les données climatiques de Donneesclimatiques.ca peuvent être utilisées pour analyser les changements de ces variables climatiques dans votre région afin d’orienter les décisions concernant la production future de sirop d’érable.

Comment les changements climatiques affectent-ils la production de sirop d’érable ?

Le climat du Canada se réchauffe à un rythme presque deux fois plus rapide que la moyenne mondiale[2], l’hiver étant la saison la plus touchée par le réchauffement[3]. Ce réchauffement pourrait avoir plusieurs répercussions sur la production de sirop d’érable.

Des « saisons des sucres » plus courtes et moins prévisibles

La sève coule lorsque les températures diurnes dépassent 0 °C et que les températures nocturnes descendent en dessous de zéro. Ces cycles gel-dégel créent des changements de pression dans les érables à sucre, permettant à la sève de couler. Les températures plus chaudes font que la saison de production de sève d’érable commence plus tôt et se termine plus tôt, avec moins de nuits froides pour provoquer ces cycles gel-dégel essentiels.

En Nouvelle-Écosse, où les rendements en sève ont diminué de 40 % au cours des 15 à 20 dernières années, la saison commence en moyenne 5 jours plus tôt (d’une date de début moyenne du 16 au 23 mars de 1986 à 1990, au 6 au 11 mars de 2009 à 2013)[4]. D’autres recherches dans ce domaine suggèrent que la saison de la sève dans l’est du Canada pourrait commencer 15 à 19 jours plus tôt d’ici la fin du siècle (par rapport à 1971-2000) et sera plus variable dans un scénario d’émissions élevées[5].

Stress et mortalité accrus des arbres

La hausse des températures et l’évolution des précipitations pourraient rendre les érables plus vulnérables aux parasites et aux maladies. En outre, les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses, les vagues de chaleur, les tempêtes de verglas et les tornades, stressent davantage les arbres et réduisent les rendements (encadré 1).

Perte de températures froides

Partout au Canada, les hivers se réchauffent plus rapidement que toute autre saison. Les températures froides ne sont pas seulement nécessaires pour stimuler la sève. Des périodes de froid prolongées permettent aux érables à sucre de se préparer correctement à la croissance printanière, et des recherches ont montré que le réchauffement des hivers peut réduire le rendement en sirop d’érable et entraîner une baisse de la teneur en sucre du sirop d’érable[5].

Des températures hivernales plus chaudes pourraient également déplacer vers le nord l’aire géographique des conditions climatiques idéales pour la production de sirop d’érable[6]. Si des régions comme le nord du Québec et le Labrador pourraient devenir plus propices à la croissance de l’érable à l’avenir, les provinces maritimes, l’est de l’Ontario et la rive sud du fleuve Saint-Laurent pourraient connaître des conditions de croissance moins favorables[7].

Encadré 1 : Les conditions météorologiques extrêmes sont un autre risque climatique auquel les producteurs de sirop d’érable doivent faire face

En 2019, dans la région de la Beauce, au Québec, entre 15 000 et 20 000 érables ont été déracinés par une tornade. Près de 5 000 de ces érables appartenaient à une même famille. « Il faudra deux à trois générations avant que tout redevienne comme avant », a déclaré M. Fleury, l’un des producteurs touchés.

Lire l’article complet ici (en anglais) Quebec maple producers devastated after tornado destroys over 15,000 trees | CBC News

Comment les données et les outils climatiques peuvent soutenir l'avenir de l'érable

Les sections suivantes présentent quelques-uns des nombreux ensembles de données et outils disponibles sur Donneesclimatiques.ca et fournissent des exemples d’utilisation de ces produits pour comprendre les impacts de la météo et du climat sur la production de sirop d’érable au Canada.

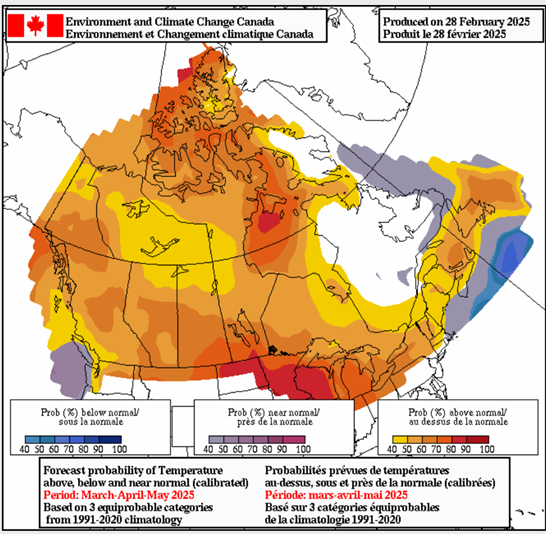

Produits de prévision saisonnière – À venir sur Donneesclimatiques.ca

Les prévisions saisonnières peuvent être utilisées pour comprendre comment la saison des sucres pourrait être affectée d’une année à l’autre. Par exemple, si l’on examine les prévisions saisonnières d’Environnement et Changement climatique Canada pour ce printemps, on constate que pour la période de mars à mai 2025, on s’attend à ce que les températures moyennes quotidiennes soient plus chaudes que la moyenne dans les principales provinces productrices de sirop d’érable (figure 1). Le Québec, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont une probabilité de 33 % à 70 % de connaître des températures au-dessus de la normale pour les mois de mars, avril et mai par rapport à la normale climatique de 1991-2020. Cette prévision suggère que la saison des sucres est susceptible de commencer plus tôt et d’être plus courte dans ces régions.

Figure 1 : Prévisions saisonnières d'Environnement et Changement climatique Canada pour ce printemps (mars, avril, mai 2025). La carte illustre la probabilité que les régions du Canada connaissent des températures inférieures (bleu), près de la normale (violet-rose) et au-dessus de la normale (jaune à rouge) par rapport à la moyenne hivernale de 1991-2020.

Projections climatiques futures : indices calculables pour la production de sirop d’érable

La page de la carte interactive, l’outil d’analyse et l’application d’analogues spatiaux de Donneesclimatiques.ca peuvent être utilisés pour examiner les changements prévus à long terme des principaux indicateurs climatiques liés à la production de sirop d’érable. Nous fournissons ici quelques exemples de ces données en action.

Date du dernier gel printanier

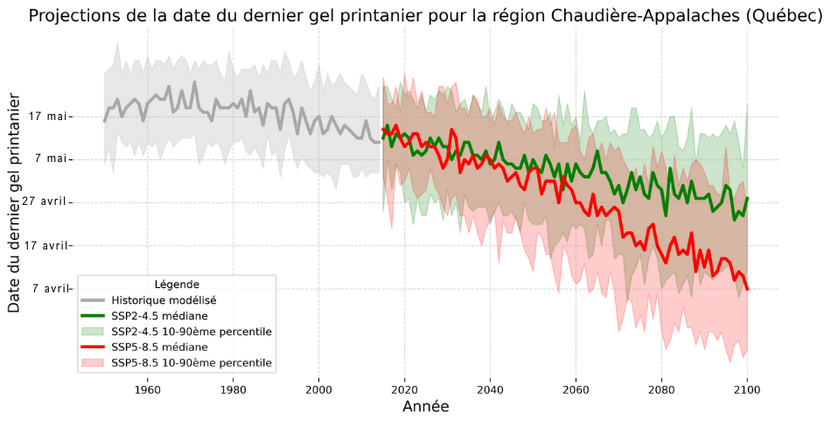

Comme indiqué précédemment, pour que le flux de sève se produise, les températures diurnes doivent dépasser 0 °C et les températures nocturnes doivent descendre en dessous de 0 °C. Ici, nous utilisons Donneesclimatiques.ca pour calculer le jour du dernier gel printanier, c’est-à-dire la date du printemps après laquelle aucune température minimale quotidienne ne devrait être inférieure à 0 °C. Ce calcul a été effectué dans la région de Chaudière-Appalaches, dans le sud du Québec, l’une des nombreuses régions du Québec connues pour sa production de sirop.

Figure 2 : Date prévue du dernier gel printanier dans un scénario d'émissions modérées (ligne verte, SSP2-4.5) et dans un scénario d'émissions élevées (rouge, SSP5-8.5) de 1950 à 2100 (la zone grise délimite la période historique modélisée).

La figure 2 montre que dans un scénario de niveaux d’émissions élevés (en rouge), la date moyenne du dernier gel printanier dans la région de Chaudière-Appalaches, dans le sud du Québec, devrait se produire dès le 7 avril d’ici la fin du siècle, soit plus d’un mois plus tôt par rapport à la situation de départ historique. Des gelées printanières plus précoces pourraient signifier que la saison des sucres pourrait commencer et se terminer plus tôt.

Comprendre l’évolution des températures hivernales

Le tableau suivant montre les températures hivernales moyennes (définies ici comme décembre, janvier, février) dans la région de Chaudière-Appalaches pendant la période historique (1971-2000) et pour deux projections de scénarios d’émissions différents d’ici la fin de ce siècle.

|

Historique (1971-2000) |

Futur (2071-2100) selon un scénario d’émissions modérées (SSP2-4.5)* |

Futur (2071-2100) selon le scénario d’émissions les plus élevées sur Donneesclimatiques.ca (SSP5-8.5) (SSP5-8.5) |

| Températures hivernales (DJF) (°C) |

-10,7 °C |

-5,6 °C |

-3,0 °C |

*Médiane de 26 modèles climatiques globaux CMIP6 présentés ici. Visitez la page de la carte interactive pour plus de périodes, de scénarios et de centiles.

Le tableau ci-dessus montre que la région de Chaudière-Appalaches, au Québec, pourrait connaître une augmentation des températures hivernales moyennes de 5,1 °C à 7,7 °C d’ici la fin du siècle.

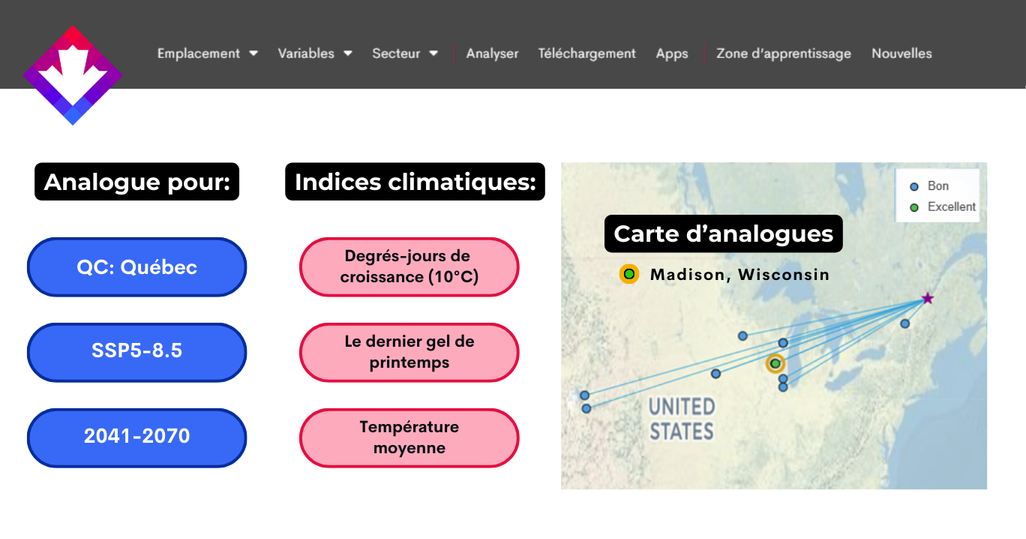

Illustrer l’ampleur des changements climatiques auxquels on s’attend à l’aide d’analogues spatiaux

L’application des analogues spatiaux de Donneesclimatiques.ca est un outil puissant pour illustrer l’ampleur des changements climatiques dans des villes spécifiques. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons sélectionné la ville de Québec comme lieu cible et utilisé l’application des analogues spatiaux pour identifier les villes d’Amérique du Nord présentant des caractéristiques climatiques similaires à celles projetées pour Québec, en nous basant sur les trois variables suivantes : la date du dernier gel printanier, les degrés-jours (base 10 °C) et la température annuelle moyenne. Selon l’application, Madison, dans le Wisconsin, est la ville qui correspond le mieux au climat futur prévu pour Québec, avec une adéquation « excellente ».

Stratégies d'adaptation pour la production de sirop d'érable

Il existe plusieurs stratégies d’adaptation qui peuvent soutenir la production de sirop d’érable dans un climat en changement. La « carte des actions en adaptation » sur le site Web Le Canada dans un climat en changement présente un exemple sur les stratégies d’adaptation qui peuvent être adoptées par les producteurs d’érable au Québec, notamment l’utilisation d’outils de prévision météorologique, l’entaillage des arbres plus tôt (par exemple en janvier) et l’amélioration de la biodiversité des érables pour renforcer leur résistance à la sécheresse et aux parasites[8]. Les stratégies d’adaptation pour aider l’industrie du sirop d’érable dans un climat en changement peuvent inclure:

- Sélection génétique, sélection des arbres et migration assistée: Des recherches sont en cours pour identifier les variétés d’érables plus résistantes aux conditions climatiques en changement, y compris celles qui peuvent maintenir la production de sève pendant les hivers plus chauds. Des études ont suggéré que la sélection génétique pourrait aider à développer des arbres mieux adaptés aux nouvelles conditions environnementales[9]. D’autres chercheurs recommandent d’aider à la migration des érables vers le nord, en plantant des érables diversifiés à la limite nord de la zone où les conditions favorables aux érables existent déjà[7].

- Amélioration des méthodes de collecte de la sève et mise en œuvre plus précoce : Les progrès réalisés dans les technologies et les techniques de production de l’érable peuvent contribuer à maximiser les rendements même dans des conditions météorologiques défavorables[6] et ont déjà permis d’augmenter les rendements malgré le réchauffement climatique[8]. Ces technologies permettent aux producteurs d’extraire plus de sève par arbre et d’étendre les fenêtres de production[10].

- Diversification de la production : Certains producteurs explorent d’autres espèces d’érables (par exemple l’érable argenté) ou d’autres espèces d’arbres, comme le bouleau ou le noyer, qui peuvent également produire du sirop et être mieux adaptées aux conditions climatiques futures. La production de sirop de bouleau, par exemple, a attiré l’attention en tant qu’alternative dans les régions où la viabilité de l’érable à sucre est en déclin[6].

- Gestion durable des forêts : Le maintien de la santé des érablières grâce à des pratiques forestières durables, notamment le chaulage, l’éclaircissage, la lutte contre les parasites et la conservation des sols, peut améliorer la résistance aux parasites, aux maladies et aux événements météorologiques extrêmes associés aux changements climatiques[9]. Des études suggèrent que ces interventions peuvent améliorer la santé des arbres et la stabilité de la production de sève[4].

Perspectives d'avenir

La production de sirop d’érable au Canada est vulnérable aux changements climatiques. Bien que les changements climatiques posent des défis aux pratiques traditionnelles de production du sirop d’érable, des efforts d’adaptation proactifs peuvent contribuer à préserver cette industrie emblématique. La compréhension des conditions climatiques futures grâce à des outils tels que Donneesclimatiques.ca permet aux producteurs, aux décideurs politiques et aux chercheurs de prendre des décisions éclairées pour soutenir la durabilité à long terme de la production de sirop d’érable.

Pour explorer comment les changements climatiques peuvent affecter la production de sirop d’érable dans votre région et pour appuyer les décisions éclairées par le climat, nous vous encourageons à visiter Donneesclimatiques.ca pour plus d’informations, de ressources et d’études de cas.

Références

[1] Agriculture et Agroalimentaire Canada. (2025). Aperçu statistique de l’industrie acéricole canadienne 2023.

[2] Zhang, X., Flato, G., Kirchmeier-Young, M., Vincent, L., Wan, H., Wang, X., Rong, R., Fyfe, J., Li, G., Kharin, V.V. (2019). Les changements de température et de précipitations au Canada; chapitre 4 dans Bush, E. et Lemmen, D.S. (éd.) Rapport sur le climat changeant du Canada, gouvernement du Canada, Ottawa, Ontario, pp. 112-193.

[3] Environnement et Changement climatique Canada. (2024). Bulletin des tendances et des variations climatiques – Hiver 2023-2024. ISSN : 2367-9794.

[4] Lada, R., Nelson,K., Thiagarajan, A. (2014). Climate Change Impacts on Maple Syrup Yield in Nova Scotia. Maple Research Program.

[5] Houle, D., Paquette, A., Côté, B., Logan, T., Power, H., Charron, I., & Duchesne, L. (2015). Impacts of climate change on the timing of the production season of maple syrup in

Eastern Canada. PLoS One, 10(12), e0144844.

[6] Environmental Protection Agency (EPA). (2025). Climate Change Connections: Vermont (Maple Syrup).

[7] Pelletier, D. (2023). Maple Syrup is under threat. Radio Canada. Maple syrup is under threat | Radio-Canada.ca

[8] Legault, S., Houle, D., Plouffe, A., Ameztegui, A., Kuehn, D., Chase, L., Blondlot, A. and Perkins, T.D. (2019). Perceptions of U.S. and Canadian maple syrup producers toward climate change, its impacts, and potential adaptation measures. PLoS ONE, 14(4), e0215511. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215511

[9] Ressources naturelles Canada. (2025). L’acériculture et les changements climatiques : l’avenir a-t-il un goût aussi sucré?

[10] Duchesne, L. et al. (2009). Modelling the effect of climate on maple syrup production in Québec, Canada. Forest Ecology and Management.